当鲁迅笔下的灵魂人物穿越时空,在千年水乡的历史舞台上重新“复活”,将会碰撞出怎样的艺术火花?

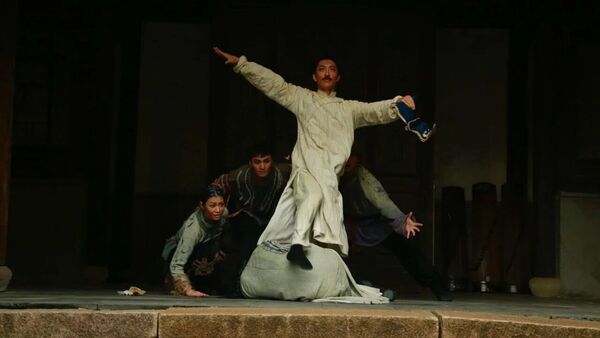

近日,第十二届乌镇戏剧节的大幕开启,千年水乡再次成为世界戏剧艺术的焦点。在这场备受瞩目的艺术盛世中,舞蹈学院的原创作品《故事新篇》受邀参加第十二届乌镇戏剧节,并成功入选第十二届乌镇戏剧节“嘉年华”板块,于西栅景区的昭明书院、东亭等地进行了多场环境舞蹈展演。作品以深邃的学术思考及独特的装置道具,对鲁迅先生及其笔下经典人物进行了当代化的解读,在千年水乡的舞台上,展开一场跨越百年的文学对话。当祥林嫂拂去眉间的落雪,当孔乙己脱下破旧的长衫,当狂人挣脱铁屋的桎梏——这些沉睡在课本里的灵魂,在乌镇的青石板路上以舞重生……

续写未竟命运——文学人物走上现代舞台

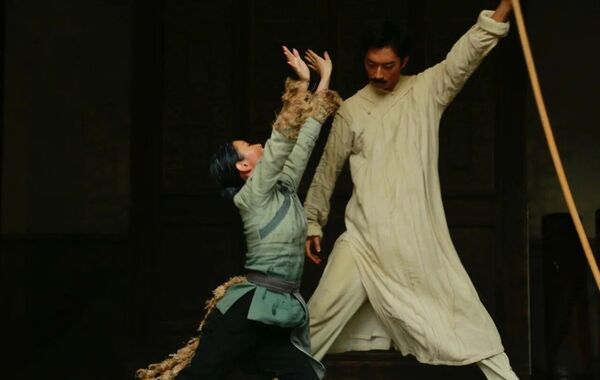

《故事新编》的创作灵感直接源自鲁迅同名小说集,但编导将视野拓展至《呐喊》《彷徨》中更多经典形象。作品在立足于文学根基,通过4个独立而又互文的篇章,分别讲述了祥林嫂、狂人、孔乙己、华老栓在原著笔下、情节之外的“可能人生”……

“我们试图回答一个问题:如果这些人物活在当下,他们的命运会如何延续?”编导黄德俊说,“如果狂人挣脱了‘吃人’礼教的束缚,他的精神将归于何处?倘若祥林嫂有机会走出鲁镇的寒冬,她的生命能否迎来暖春?孔乙己脱下了那象征身份与枷锁的‘长衫’,能否在现代社会中找到立身之所?华老栓手中的‘人血馒头’,又隐喻着当下怎样的社会状况?我们通过这一系列追问,用舞蹈形式展现了对文学母题的深刻反思与当代延伸。”

融合环境起舞——身体语言对话水乡文化

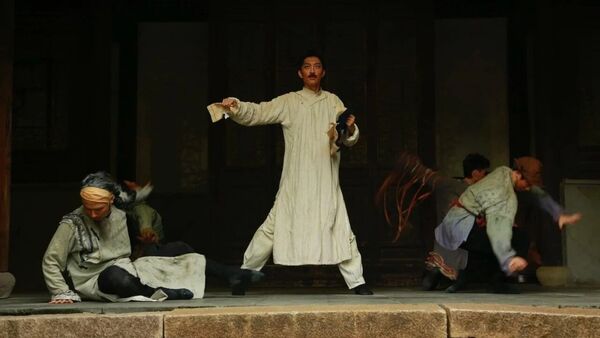

在乌镇戏剧节“嘉年华”单元当中,《故事新篇》走出传统剧场,摒弃了传统叙事舞蹈的线性逻辑,转而采用解构与重构的现代创作手法,让每个人物都成为一个开放式的文本,在西栅景区的昭明书院进行演出,观众追随舞者的脚步,在移步换景中亲历文学人物的心路历程。“环境即舞台,乌镇的古朴建筑与鲁迅笔下的文学世界形成了奇妙的互文关系。”

当“狂人”的身影投射在斑驳的墙上,其个体的异化与环境的压迫感被无限放大;当“祥林嫂”徘徊于幽深的弄堂,其命运的孤寂与空间的逼仄形成了同频共振。这种环境舞蹈不仅赋予了鲁迅文学意象以全新的视觉生命,也让观众在移步换景中成为戏剧情境的参与者,亲身游走于文学、舞蹈与现实交织的迷宫,获得了个性化、沉浸式的审美体验。

创新引领创作——学院创作承接当代转型

《故事新篇》在乌镇戏剧节的成功上演,是舞蹈学院推动教学改革与创作转型的重要成果展示。近年来,舞蹈学院始终坚持“以创促教、以研促创”的理念,鼓励师生从中华优秀传统文化和经典文学中汲取灵感,并以当代的、国际的艺术视野进行创造性转化和创新性发展。

此次参加乌镇戏剧节,不仅是作品的展示,更是一次学术交流。舞蹈学院师生通过与其他受邀团体的交流,进一步拓展了艺术视野与创作思路。随着乌镇戏剧节的持续进行,《故事新篇》继续在古镇的各个角落上演,为来自世界各地的观众展现中国当代舞蹈与文学经典的精彩对话。鲁迅曾在《故事新编》序言中写道:“叙事有时也有一点旧书上的根据,有时却不过信口开河。”而近一个世纪后,舞蹈艺术家们以身体为笔,续写着这场永不完结的“新篇”……