9月23日至30日,西湖波光潋滟,第八届国际室内乐音乐节在浙江音乐学院如期而至。本届音乐节由浙江音乐学院与中国交响乐发展基金会联合主办,浙江音乐学院管弦系、艺术处与国际交流合作处共同承办。来自全球的著名音乐家与学者齐聚杭州,用最默契与深度的室内乐形式,共同谱写了一曲关于协作、尊重与创新的和谐乐章。

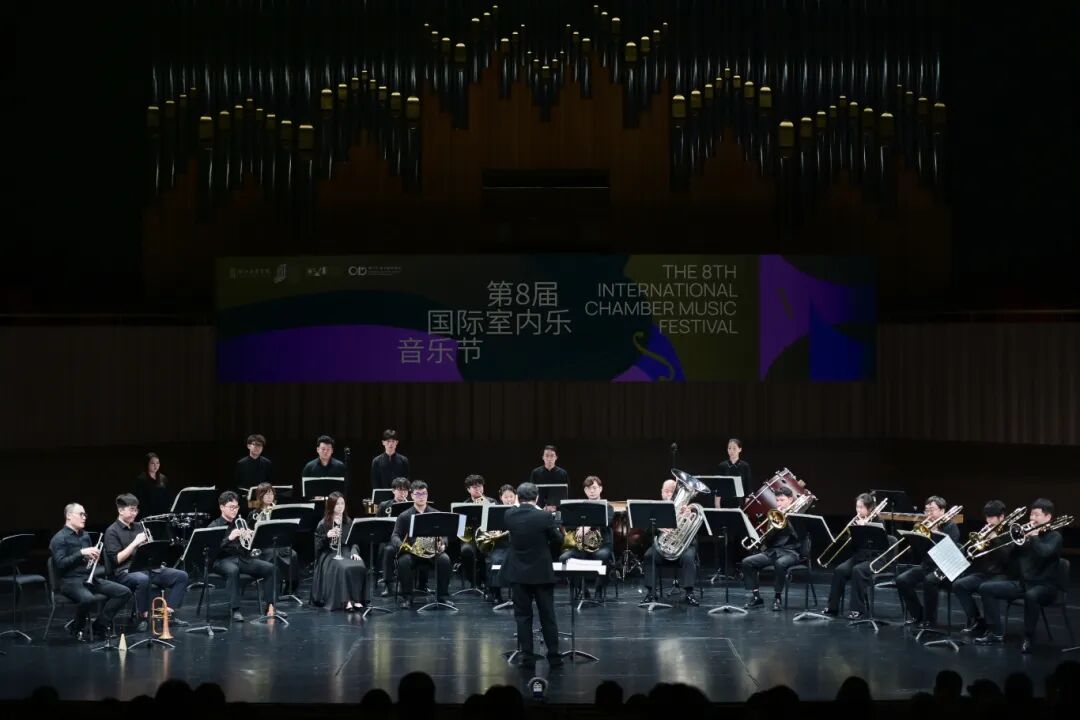

音乐节内容丰富,充分体现了学术与艺术并重、教育与实践结合的鲜明特色。从开幕式的“辉煌铜管专场”到闭幕式的“寻音之旅”,每一场都不仅是演奏,更是一次音乐的深度对话。开幕式上,“辉煌铜管”以一曲《唐豪塞》序曲撼动全场,用金色的声浪宣告了盛宴的开启。

随后,精彩纷呈的音乐会陆续登场:“乐耳四重奏”带来了作曲家黄安伦弦乐四重奏(作品第98号)的世界首演,其深刻的情感张力与复杂的技法交织,令现场观众为之动容。来自天津茱莉亚学院的Mila四重奏,则展现了年轻一代的高质量水准,他们演绎的海顿、巴托克与贝多芬,精准而充满活力。而“品女子三重奏”在致敬贝多芬255周年的专场中,以女性的独特视角,赋予了古典作品以极其细腻而强大的现代解读,钢琴家崔岚、小提琴家张婕与大提琴家朴玲玲的默契配合,正式对音乐密语的解码。

此外,一场题为“德意志浪漫元素”的室内乐音乐会深邃展开。由室内乐学院艺术总监宁峰,携手艺术家朱利安·朗福德、史佳怡,共同呈现了勃拉姆斯早期的室内乐精髓。他们演绎的《e小调第一大提琴与钢琴奏鸣曲》与《B大调第一钢琴三重奏》,从沉静内省到充满活力,完整勾勒出作曲家融汇的浪漫情怀与严谨构思。

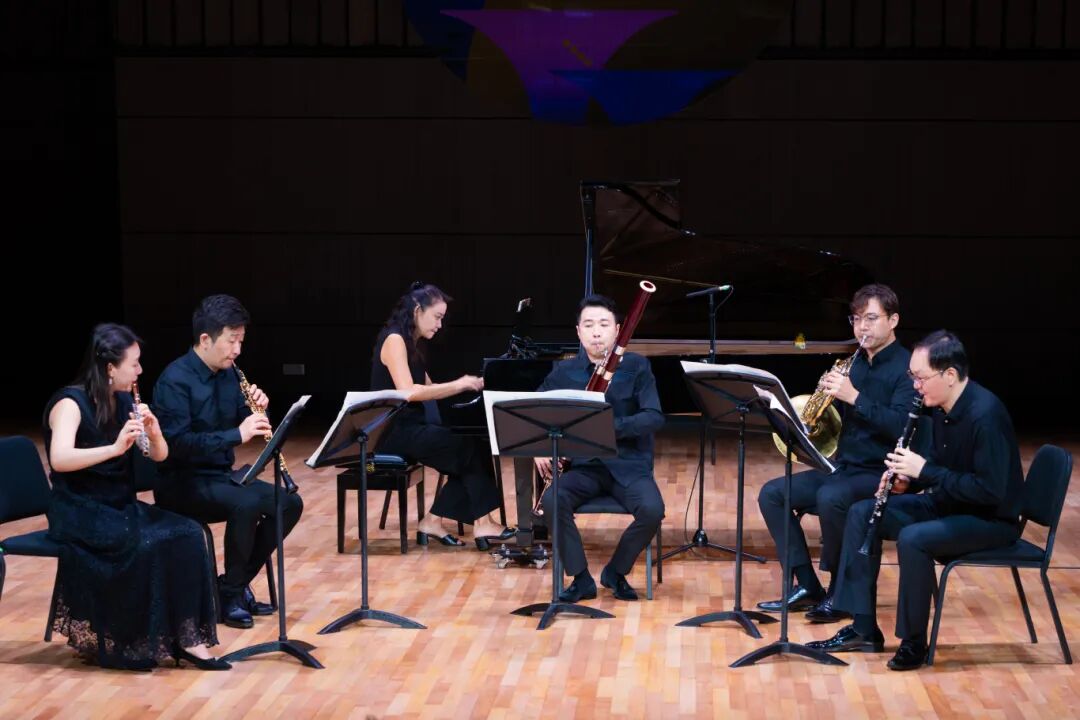

音乐节的魅力远不止于弦乐。威尼斯音乐学院克劳德·帕多安教授的圆号独奏音乐会,让人们认识了这件乐器在莫扎特与欣德米特笔下所能达到的歌唱性与戏剧性。前德国铜管重奏团演奏家、现浙江音乐学院外籍特聘教授乌维·科勒领衔的铜管室内乐音乐会则彻底颠覆了人们对铜管乐“喧闹”的刻板印象,从文艺复兴的坎佐纳到现代的炫技作品,铜管声部时而温暖如歌,时而灵动诙谐,展现了惊人的表现力与丰富色彩。

由浙江音乐学院独奏家室内乐团和室内管弦乐团共同呈现的专场音乐会《碰撞与回响》,则聚焦于本土原创力量,作曲家邬娜的《意象瓯绣》将温州非物质文化遗产用弦乐五重奏的形式娓娓道来,实现了中国传统美学与西方音乐形式的巧妙融合;杭州四重奏所演绎的普罗科菲耶夫的《F大调第二弦乐四重奏》,诞生于世界反法西斯战争时期,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要历史节点奏响,更显意义非凡。

巴伐利亚国家歌剧院管弦乐团成员,则以其德奥音乐的纯正血统与无懈可击的合奏技艺,为音乐节带来了最厚重的回响。而最终的闭幕音乐会《寻音之旅》,在亚历山大·苏莱曼的执棒下,从维瓦尔弟的激情到巴赫的庄严,为这场跨越时空的音乐之旅画上了一个圆满的句号。

与音乐会并行的,是同样密集而珍贵的大师班与学术交流。来自中国、美国、日本、英国、意大利、德国、奥地利等国家的艺术家们,共计开展了18场大师班,将排练厅与教室转化为一座流动的全球课堂。他们传授的不仅是精准的指法、圆润的呼吸,更是对音乐风格的历史洞察、对声部对话的深刻理解,以及作为一名职业音乐家的全部修养。这些瞬间,是技艺的火炬在传递,是艺术的星火在播撒。

自2017年创办以来,国际室内乐音乐节始终致力于推动室内乐艺术在中国的普及与发展,积极搭建高规格的艺术实践平台,将精彩演出送至更广泛的观众面前,进一步践行了浙音服务社会、普及高雅艺术的责任担当。本届音乐节既将德奥的严谨、意大利的浪漫、日本的精微请进来,也让中国作曲家的新声与中国演奏家的诠释走向更广阔的舞台,彰显了“室内乐精神”的价值——那是一种基于深度倾听、平等对话与无私配合的协作哲学。它告诉我们,最动人的和声,源自不同声部在保持自身特色下的完美交融。

音乐节虽已落幕,但那些在音乐厅中激荡的共鸣,在琴房中点燃的灵感,必将长久地沉淀于每一位参与者心中。这场始于西湖之畔的“寻音”,最终让我们听见了彼此,也照见了未来。